Nach der Krise: Stärke nach einem Schlaganfall neu definieren

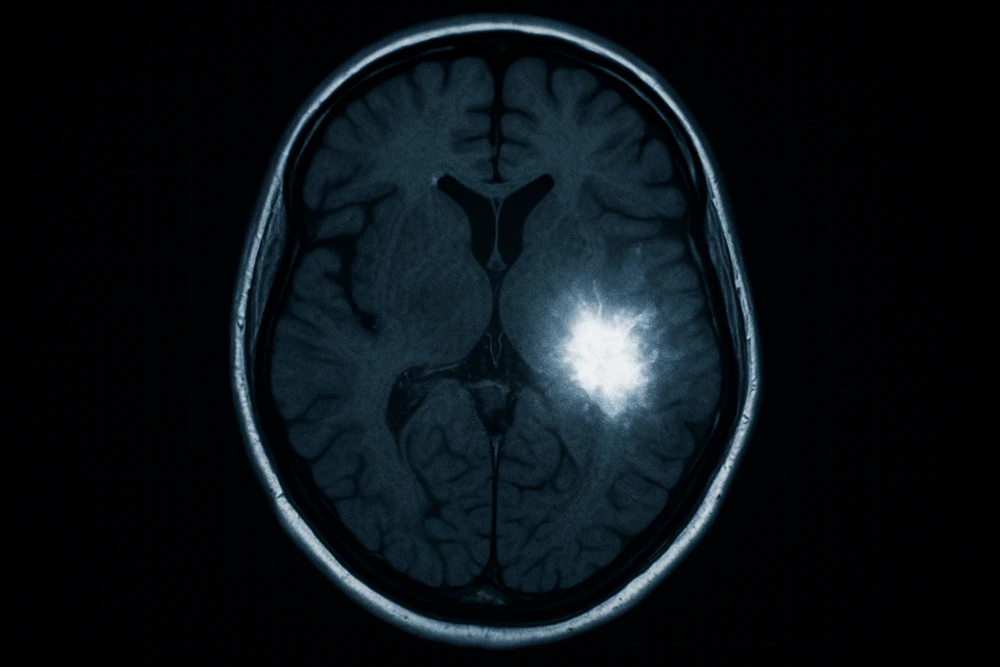

Thomas Jacob 19/09/2025Jährlich erleiden in Deutschland rund 270000 Menschen einen Schlaganfall, berichtet die Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Männer sind dabei etwas häufiger betroffen als Frauen, und nicht selten trifft es sie mitten im Berufsleben. Plötzlich verändert sich das Leben radikal: Sprache, Bewegung und Selbstverständnis geraten aus dem Gleichgewicht. Neben den körperlichen Folgen erleben viele Betroffene einen tiefen Bruch mit vertrauten Rollenbildern. Genau hier beginnt die Herausforderung, Stärke neu zu definieren und Selbstbewusstsein zurückzugewinnen.

Körperliche Wiederherstellung erfordert Disziplin und Geduld

Nach einem Schlaganfall beginnt der lange Weg zurück. Jede Bewegung muss neu gelernt oder gefestigt werden. Ärzte und Therapeuten betonen, dass Bewegung nach Schlaganfall kein optionaler Zusatz ist, sondern die Basis der Rehabilitation. Physiotherapie, Ergotherapie und gezielte Übungen helfen, verloren geglaubte Fähigkeiten wiederzuerlangen. Manche sehen diese Trainings zunächst als Schwäche, doch sie sind in Wahrheit ein Ausdruck von Stärke und Durchhaltevermögen. Studien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zeigen, dass frühe Mobilisation die Chancen auf funktionelle Verbesserungen deutlich erhöht.

Routinen machen Fortschritte sichtbar

Im Alltag sind es oft die kleinen Schritte, die den Unterschied ausmachen. Wer sich morgens Zeit für einfache Dehnübungen nimmt, signalisiert dem Körper, dass er aktiv bleiben soll. Kurze Spaziergänge, auch wenn sie anfangs nur wenige Minuten dauern, helfen, Ausdauer und Selbstvertrauen aufzubauen. Manche Betroffene legen feste Zeiten für Trainingseinheiten fest, um Struktur in den Tag zu bringen. Auch Erinnerungen im Kalender oder Apps zur Bewegungsdokumentation können dabei unterstützen, dranzubleiben.

Praktisch bewährt hat sich, alltägliche Handlungen als Training zu begreifen. Das Öffnen einer Wasserflasche, das Binden der Schuhe oder das Tragen leichter Gegenstände werden zu bewussten Übungen. Angehörige können gezielt kleine Aufgaben überlassen, die fordern, aber nicht überlasten. Durch diese Routinen entsteht das Gefühl, wieder Kontrolle zu gewinnen. Gleichzeitig wird Fortschritt messbar, wenn Tätigkeiten nach Wochen oder Monaten leichter fallen. Genau dieses Erleben von Selbstwirksamkeit wirkt stabilisierend und stärkt das Selbstbild.

Psychische Hürden überwinden

Neben der physischen Herausforderung kämpfen viele mit dem Gefühl, versagt zu haben. Wer sich vorher über Arbeit, Sport oder Durchsetzungsfähigkeit definiert hat, erlebt plötzlich Kontrollverlust. Psychologen empfehlen, diesen Prozess nicht allein zu gehen. Austausch in Selbsthilfegruppen, Gespräche mit Therapeuten und Unterstützung durch Angehörige helfen, die Krise nicht als Ende, sondern als Transformation zu begreifen.

Partnerschaften verändern sich spürbar

Ein Schlaganfall betrifft nicht nur den Patienten selbst. Familien, Partnerinnen und Partner sowie Kinder erleben ebenfalls tiefgreifende Veränderungen. Vor allem diejenigen, die bisher die Rolle des Versorgers innehatten, müssen lernen, Hilfe anzunehmen. Das erzeugt Spannungen, aber auch Chancen. Offene Kommunikation ist dabei zentral, um Missverständnisse zu vermeiden. Wer ehrlich über Grenzen und Bedürfnisse spricht, schafft Raum für neue Formen von Nähe.

Rollenbilder hinterfragen

Vor allem traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit erschweren diesen Prozess. Wer glaubt, Schwäche nicht zeigen zu dürfen, blockiert die gemeinsame Bewältigung. Studien des Robert Koch-Instituts belegen, dass Männer in Deutschland seltener psychologische Hilfe in Anspruch nehmen als Frauen, obwohl sie ebenso profitieren würden. Hier setzt eine gesellschaftliche Aufgabe an: Männer müssen ermutigt werden, Hilfsangebote nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung zu begreifen.

Berufliche Perspektiven neu denken

Vor allem Männer definieren sich oft stark über ihre berufliche Rolle. Ein Schlaganfall stellt diese Identität infrage. Arbeitsfähigkeit ist oft eingeschränkt, Umschulungen oder Teilzeitarbeit werden nötig. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, geeignete Modelle anzubieten, damit Rückkehr möglich wird. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder angepasste Aufgaben sind Lösungen, die in der Praxis funktionieren können.

Nicht jeder Betroffene kann in den alten Beruf zurückkehren. Für manche eröffnet sich jedoch ein neuer Weg. Weiterbildung, ehrenamtliches Engagement oder kreative Tätigkeiten geben Sinn und schaffen neue Strukturen. Der Wandel erfordert Mut, doch er zeigt, dass Männlichkeit nicht an einem Jobtitel hängt. Stärke definiert sich neu über die Fähigkeit, Krisen in Chancen zu verwandeln. Gesellschaft und Politik können diesen Prozess durch gezielte Programme und Förderungen unterstützen, sodass Teilhabe für alle möglich bleibt.

Kommentare sind für diesen Beitrag geschlossen